Artículos Originales

Diagnóstico prenatal y resultados perinatales en recién nacidos con atresia esofágica

Erasmo Huertas-Tacchino1

2

, Médico Gineco-obstetra, Subespecialista en Medicina Fetal http://orcid.org/0000-0002-9851-8419

http://orcid.org/0000-0002-9851-8419

Silvia Sanca-Valeriano1

, Doctora en Investigación Clínica y Traslacional http://orcid.org/0000-0002-0517-2114

http://orcid.org/0000-0002-0517-2114

Pedro M. ArangoOchante1 3 , Médico Gineco-obstetra

Fabiola Campos Salazar1

4

, Médico Gineco-obstetra, Subespecialista en Medicina Fetal, Médica Cirujana Pediátrica http://orcid.org/0000-0002-6331-7481

http://orcid.org/0000-0002-6331-7481

Yesenia Tania Teran Castro1

4

, Médico Gineco-obstetra, Subespecialista en Medicina Fetal http://orcid.org/0009-0006-8373-1635

http://orcid.org/0009-0006-8373-1635

Rosa Elvira Vallenas Campos1

, Médico Gineco-obstetra, Subespecialista en Medicina Fetal http://orcid.org/0000-0001-6707-1063

http://orcid.org/0000-0001-6707-1063

Jackelyne Alvarado Zelada1

2

http://orcid.org/0000-0002-8879-6642

http://orcid.org/0000-0002-8879-6642

1Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima, Perú

2Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

3Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú

4Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia

La atresia esofágica es una rara malformación congénita del sistema digestivo. Es esencial diagnosticarla tempranamente para planificar tratamientos médicos y quirúrgicos adecuados. Evaluar el diagnóstico de atresia esofágica usando ecografía prenatal y describir los resultados perinatales asociados con esta patología. Estudio descriptivo y retrospectivo que incluyó recién nacidos con atresia esofágica confirmada atendidos en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) entre 2019 y 2021. Se recopilaron datos de diagnósticos médicos y ecográficos, así como las variables maternas y neonatales. Los procedimientos fueron aprobados por el comité de ética de la institución y la información se mantuvo confidencial mediante códigos alfanuméricos. Hubo 46,301 nacimientos en el INMP. Se identificaron 18 casos de atresia esofágica confirmada (3,9 por 10,000 nacimientos). Se encontró que el 66,7% de los casos con atresia esofágica presentó alguna otra malformación asociada, siendo la cardiaca la más frecuente. La restricción del crecimiento intrauterino (66,6%) y el polihidramnios (55,5%) fueron los hallazgos más frecuentes en las ecografías prenatales. La mortalidad fue del 50%, pero de solo 20% al excluir los fetos con malformaciones. En neonatos con atresia esofágica confirmada, la restricción de crecimiento intrauterino fue el hallazgo ecográfico más frecuente. El polihidramnios y el estómago pequeño o ausente se observaron en alrededor del 50% de los casos, por lo que su ausencia no excluye la posibilidad de esta patología. La incidencia de malformaciones asociadas fue similar a la hallada en otras publicaciones, pero la mortalidad infantil fue elevada aún después de la exclusión de los fetos malformados.

Palabras clave: Atresia esofágica; Diagnóstico prenatal; Neonato; Indicadores de morbimortalidad

INTRODUCCIÓN

La atresia esofágica (AE) es una malformación congénita rara y grave del sistema digestivo que afecta aproximadamente 2,3 a 2,4 casos por 10,000 nacimientos 1). Caracterizada por la interrupción o el cierre anormal del esófago, esta condición puede presentarse en diferentes formas, siendo la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica la más común, con un 86% 2).

La atresia esofágica puede tener consecuencias graves para la salud y la supervivencia del recién nacido, por lo que su diagnóstico preciso y temprano es crucial para planificar intervenciones médicas y quirúrgicas adecuadas 3). La mortalidad se relaciona principalmente con las anomalías asociadas y síndromes genéticos que reducen la supervivencia hasta un 51% 1,4).

En los últimos años, la ecografía prenatal es una herramienta fundamental en la detección y evaluación de anomalías fetales. La ecografía de alto nivel tiene poca sensibilidad (29,4%) pero muy buena especificidad (80%) para el diagnóstico de la AE 5,6). Solo 40% de los casos de atresia esofágica pueden ser sospechados antes del nacimiento, pues en más del 80% existe una fístula traqueoesofágica asociada que puede hacer que el estómago se vea de tamaño normal 7 y que incluso no exista polihidramnios.

La detección prenatal por ecografía se basa en el hallazgo de una cámara gástrica pequeña o ausente y polihidramnios en 44 a 56%. Cuando uno de ellos o ambos se unen a la presencia del llamado ‘signo del bolsón’, que consiste en la presencia de una bolsa quística en el cuello o el mediastino fetal superior especialmente visible en el tercer trimestre (después de la semana 26 de gestación), su valor predictivo aumenta hasta 100% con 80% de sensibilidad 1,8).

Debido a su baja prevalencia, existe evidencia limitada en la literatura nacional respecto a la sensibilidad del diagnóstico prenatal de atresia esofágica y la caracterización perinatal de los recién nacidos. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el diagnóstico de atresia esofágica usando ecografía prenatal y describir los resultados perinatales asociados con esta patología.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio descriptivo y retrospectivo participaron recién nacidos con sospecha de atresia esofágica prenatal y/o confirmada posnatalmente, atendidos en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) de Lima, Perú, entre 2019 y 2021. Fueron criterios de inclusión un recién nacido de alto y bajo riesgo con diagnóstico de egreso CIE 10 de atresia esofágica o con sospecha de atresia esofágica prenatal mediante ecografía a través de la evaluación por presencia de polihidramnios (ILA > 25 cm), cámara gástrica ausente o reducida y/o presencia de un bolsón esofágico. Ante el hallazgo de un peso fetal estimado por ecografía por debajo del percentil 10 se realizó Doppler de las arterias umbilical, cerebral media y uterinas y se aplicó la Guía del INMP 9 para el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). Se excluyó los natimuertos o casos sin registro de variables de interés en la historia clínica. Ingresaron al estudio todos los recién nacidos entre 2019 y 2021 que cumplieron con los criterios mencionados.

Se recogió información del diagnóstico de atresia esofágica confirmada en el recién nacido mediante registro del médico especialista o con diagnóstico de sospecha de atresia esofágica a partir de los resultados ecográficos. Se obtuvo los datos ecográficos fetales (estómago visible normal y estómago visible pequeño, polihidramnios, restricción del crecimiento intrauterino) y otras variables como edad materna medida en años, edad gestacional en semanas, presencia de comorbilidades maternas (como hipertensión arterial, cáncer, accidente cerebrovascular epilepsia u otros órganos afectados), morbilidad obstétrica (preeclampsia, eclampsia, síndrome de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia (HELLP), corioamnionitis, sepsis materna, hiperémesis gravídica, neumonía, placenta previa, acretismo placentario, desprendimiento prematuro de placenta, entre otras patologías que fueron registradas en la historia clínica materna), vía de parto (cesárea o vaginal), Apgar al minuto y cinco minutos de nacer, estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, tipo de malformaciones fetales y condición de egreso del recién nacido.

Los procedimientos fueron realizados previa evaluación del comité de ética de investigación del INMP y su respectiva autorización para el desarrollo del presente estudio. Se identificó las gestantes con ecografía prenatal registrada en la base de datos electrónica del servicio de medicina fetal, atendidas entre el 2019 y 2021. Así mismo, en la oficina de estadística e informática se determinó los nacimientos ocurridos en dicho periodo con el diagnóstico CIE 10 de atresia esofágica. Posteriormente, a partir de la identificación del número de registro electrónico se revisaron las historias clínicas de la madre y del recién nacido, seleccionando las participantes que cumplían con los criterios de selección. Las variables del estudio fueron recogidas en una ficha de datos elaborada para estos fines, consignando la presencia, ausencia o datos faltantes de las variables de interés. La información recolectada de cada gestante y su recién nacido se realizó manteniendo la confidencialidad de los datos mediante asignación de un código alfanumérico para cada participante en la recopilación de la información y para fines solo del presente estudio. Con los datos recogidos se elaboró una base de datos codificada y restringida, a la que solo los investigadores tuvieron acceso.

RESULTADOS

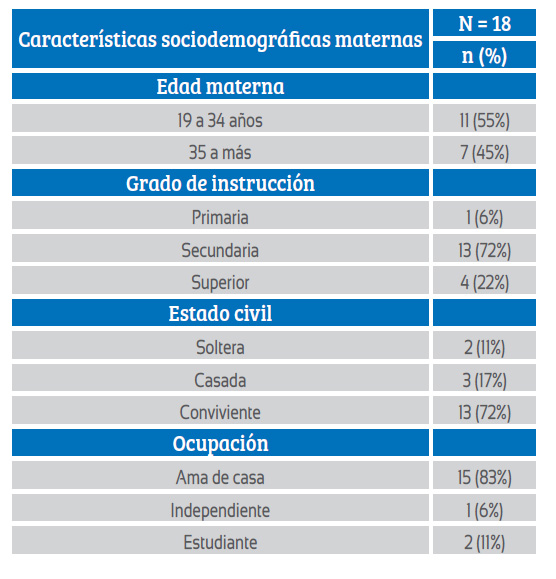

En el periodo 2019 y 2021 se registraron un total de 46,301 nacimientos en el INMP 10,11). De estos recién nacidos, 18 tuvieron el diagnóstico confirmado de atresia esofágica, lo cual representó 3,9 casos por cada 10,000 recién nacidos vivos. Ocho casos presentaron sospecha de atresia esofágica mediante ecografía con posterior confirmación al nacer y 10 no tuvieron sospecha ecográfica de atresia esofágica, pero luego se confirmó el diagnóstico al nacer. Entre las características sociodemográficas maternas de los 18 casos, 55% tenían entre 19 y 34 años y 40%, 35 años o más. La mayoría de las participantes (72%) accedió a educación secundaria, 22% educación superior y 6% educación primaria; la mayoría de las mujeres eran convivientes (72%) (Tabla 1).

Tabla 1 Características sociodemográficas maternas de recién nacidos que presentaron diagnóstico confirmado de atresia esofágica.

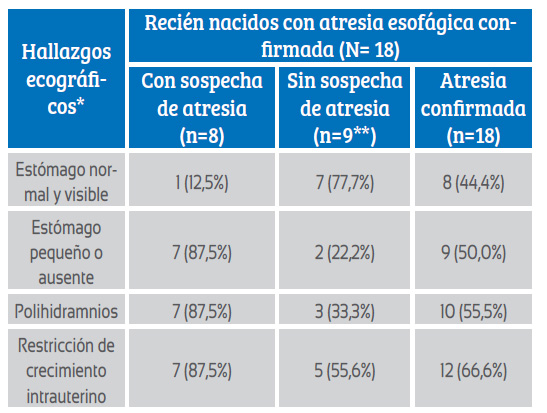

Con relación a los resultados ecográficos prenatales, de 8 recién nacidos con sospecha de atresia esofágica 7 (87,5%) tuvieron estómago pequeño o ausente, polihidramnios o restricción del crecimiento intrauterino. En los recién nacidos sin sospecha de atresia esofágica fue más frecuente observar estómago normal y visible, seguido de restricción del crecimiento intrauterino. En los recién nacidos con atresia esofágica confirmada, el hallazgo más frecuente fue la restricción del crecimiento intrauterino (66,6%) seguida del polihidramnios (55,5%) (Tabla 2).

Tabla 2 Descripción de hallazgos ecográficos de recién nacidos que presentaron sospecha de atresia esofágica y/o atresia esofágica confirmada.

*Un mismo recién nacido puede presentar más de un hallazgo ecográfico prenatal **En uno de 10 recién nacidos sin sospecha de atresia, no se contó con datos ecográficos

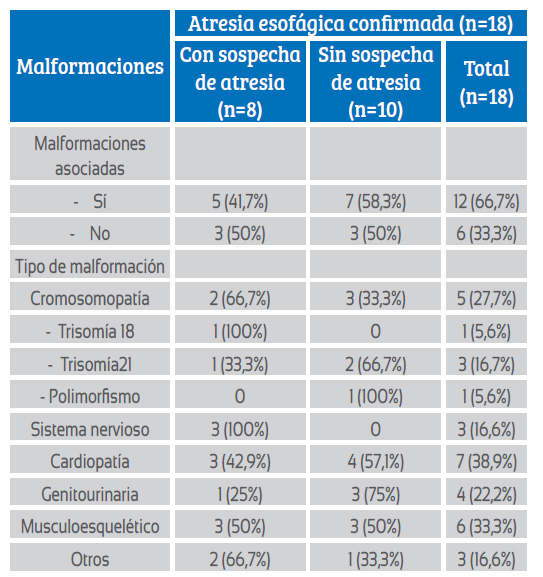

En los recién nacidos con atresia esofágica confirmada, el 66,7% presentó alguna otra malformación, siendo las más frecuentes la cardiopatía (38,9%) y las musculoesqueléticas (33,3%). Hubo cromosomopatías en 27,7% y se observó malformaciones con mayor frecuencia en aquellos sin sospecha previa de atresia esofágica (Tabla 3).

Tabla 3 Descripción de malformaciones en recién nacidos que presentaron atresia esofágica confirmada.

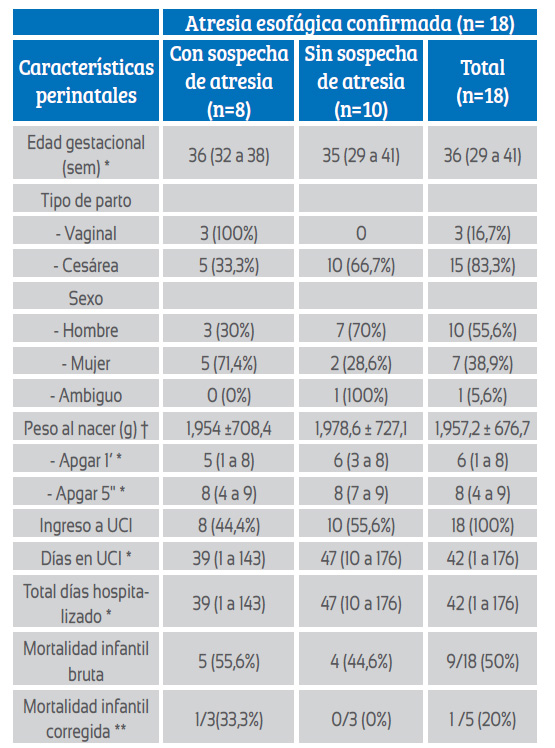

De los 18 casos confirmados, ocho tuvieron sospecha prenatal y diez no la tuvieron. La edad gestacional mediana fue de 36 semanas, con mínimo de 29 y máximo de 41 semanas. El peso promedio al nacer fue 1,957,2 g +/676,7 y una mediana de Apgar de 6 puntos al primer minuto y 8 puntos a los 5 minutos. El tipo de parto más frecuente fue la cesárea (83,3%), especialmente en aquellos que no presentaron sospecha de atresia prenatal. Todos los recién nacidos con atresia esofágica ingresaron a UCI, con una mediana de 42 días de hospitalización en UCI, mayor en aquellos que no habían presentado sospecha de atresia esofágica prenatal (47 días de hospitalización en UCI). La mortalidad de recién nacidos con atresia esofágica confirmada fue de 50% incluyendo anomalías fetales y 20% sin incluir anomalías fetales (Tabla 4).

Tabla 4 Características perinatales de recién nacidos con atresia esofágica confirmada.

* Mediana (mínimo, máximo)† Media, desviación estándar** Mortalidad corregida en fetos sin anomalías asociadas

Así mismo, de los 18 casos confirmados de atresia esofágica, 13 casos tuvieron intervención quirúrgica, falleciendo 5 de ellos que portaban además malformaciones cardiovasculares y 2 alguna malformación del sistema nervioso. De los ocho casos que no fallecieron y que tuvieron intervención quirúrgica, ninguno presentaba otra malformación.

Entre los 18 casos de atresia esofágica, a 5 casos no se les realizó intervención quirúrgica y 4 de ellos fallecieron, 3 con malformación cardiovascular y del sistema nervioso y uno fue referido a un hospital pediátrico luego de nueve días de estancia en UCI.

DISCUSIÓN

La frecuencia de atresia esofágica en nuestro estudio fue de 1 en 2,572 nacidos vivos, lo cual representa el doble de la prevalencia mundial de 1 en 4,166 a 1 en 4,347 según el estudio de Pardy y col 1). Nuestro Instituto constituye un centro de referencia de la patología obstétrica a nivel nacional. Se confirma un aumento de su aparición a mayor edad materna con casi 40% en pacientes mayores de 35 años, a pesar de tener menos nacimientos en esta población, casi el doble del 22% encontrado por Cassina y col. 12). El sexo fue masculino en 55%, similar al 52% hallado por Galarreta y col. en California 13).

De los 18 casos confirmados en el posnatal, 55% se detectaron prenatalmente por ecografía, mayor a lo esperado en la literatura (31,7%). El polihidramnios estuvo presente en 55,5% de los casos confirmados y el estómago ausente o pequeño en 50%, dato similar al de Pardy y col. 1). Se halló RCIU por ecografía en 66% de los casos, superior a lo informado por Tatjana y col. (14) quienes luego de un seguimiento de 20 años en Alemania encontraron 40,7% de pequeños para la edad gestacional. Esto podría ser tomado en consideración para ampliar los signos de sospecha de atresia esofágica cuando se asocia a polihidramnios, aun cuando la cámara gástrica sea de tamaño normal, pues hasta el 80% de las atresias esofágicas se pueden acompañar de fistulas hacia la tráquea 7). La detección prenatal de estas fístulas es muy difícil 15), pues la ecografía prenatal tiene poca sensibilidad aunque muy buena especificidad para el diagnóstico 5).

La sobrevida infantil fue del 50%, aunque en la población con atresia esofágica no asociada a otras malformaciones fue 80%. Estas cifras son inferiores a lo publicado en la literatura internacional que menciona 84,5% de sobrevida global al primer año de vida y 97% cuando la atresia esofágica se encuentra aislada 16). Incluso es inferior al hallazgo nacional en un centro de tercer nivel dedicado exclusivamente a la atencion de población pediátrica, que encontró una sobrevida global de 89,2% 17).

Cassina y col., en un seguimiento de 25 años mostraron que la mayor mortalidad ocurre en los primeros meses de vida, con sobrevida del 79% en niños con atresia esofágica no aislada 12). Uno de los factores que puede explicar este hallazgo es la alta tasa de prematuridad (70%) en los recién nacidos de nuestro estudio, con pesos menores a 2 kg en más de la mitad de los casos (12/18). Así mismo, la presencia de malformaciones asociadas a los casos de atresia esofágica.

Otro factor que podría explicar el incremento de mortalidad en nuestro estudio podría ser el subdiagnóstico de síndromes genéticos, en vista que no se contó con información del cariotipo en la mayoría de los recién nacidos por limitación de atención del servicio de genética de la institución durante los años de la pandemia COVID 19.

Estos hallazgos conllevan a priorizar la evaluación de las condiciones que pueden influir en la alarmante tasa de mortalidad de estos infantes y realizar estudios adicionales para mejorar la sobrevida de estos pacientes.

Entre las limitaciones del presente estudio están las propias al diseño, debido a la obtención retrospectiva de la información y el corto seguimiento de los casos con atresia esofágica. No obstante, la información recogida corresponde a evaluaciones realizadas por médicos especialistas, revisión de exámenes, cruce de información electrónica ente los diagnósticos de egreso y las bases de datos de evaluación de medicina fetal. Asimismo, la información corresponde a una institución especializada en la atención materno perinatal.

El diagnóstico prenatal de la atresia esofágica ofrece numerosas ventajas para los pacientes y el equipo médico. Permite una planificación adecuada del parto y la atención neonatal, con la disponibilidad de especialistas y recursos adecuados en el momento del nacimiento. Además, el diagnóstico temprano facilita la discusión y el asesoramiento a los padres sobre las opciones de tratamiento, así como la preparación psicológica y emocional para enfrentar los desafíos asociados con esta afección.

En conclusion, en el presente estudio la frecuencia registrada de 3,9 casos por cada 10,000 recién nacidos vivos subraya la relativa rareza de esta malformación congénita. En base a los hallazgos ecograficos hubo una alta tasa de diagnóstico prenatal de sospecha (55%). La restriccion de crecimiento intrauterino estuvo presente en el 66,6% de los fetos afectados por atresia esofagica, lo cual deberia ser tomado en cuenta para la sospecha de esta patologia. La incidencia de malformaciones asociadas ocurrió en más de la mitad (66,7%) de los casos y la incidencia de cromosomopatías fue 27,7%. La mortalidad infantil bruta alcanzó 50% mientras que la corregida por malformaciones descendió a solo 20%. Este estudio representa la primera aproximación en nuestro medio al diagnóstico prenatal y los resultados perinatales de esta patología.

REFERENCIAS

1. Pardy C, D'Antonio F, Khalil A, Giuliani S. Prenatal detection of esophageal atresia: A systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(6):689-99. doi:10.1111/aogs.13536 [ Links ]

2. Hidalgo Marrero Y, Trinchet Soler RM, Camué Luis R, Gonzáles Álvarez G, Gonzáles Diéguez HE, Ramírez Quintana A, et al. Guía de Práctica Clínica en atresia esofágica. Rev Cubana Pediatr [Internet]. 2022 [citado el 2 de marzo de 2023];94(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75312022000300009&lng=es&nrm=iso&tlng=es [ Links ]

3. Sfeir R, Rousseau V, Bonnard A, Gelas T, Aumar M, Panait N, et al. Risk Factors of Early Mortality and Morbidity in Esophageal Atresia with Distal Tracheoesophageal Fistula: A Population-Based Cohort Study. J Pediatr. 2021;234:99-105.e1. doi:10.1016/j.jpeds.2021.02.064 [ Links ]

4. de Jong EM, de Haan M a. M, Gischler SJ, Hop W, Cohen-Overbeek TE, Bax NMA, et al. Preand postnatal diagnosis and outcome of fetuses and neonates with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. Prenatal Diagn. 2010;30(3):274-9. doi:10.1002/pd.2466 [ Links ]

5. Wang C, Ning X, Duan Y, Zhang Z, Wang S. Diagnostic accuracy of ultrasonography for the prenatal diagnosis of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. Experim Therap Med. 2021;21(6):1-5. doi:10.3892/etm.2021.10075 [ Links ]

6. Feng W. Diagnostic Value of Prenatal Ultrasound Parameters and Esophageal Signs in Pouch and Lower Thoracic Segment in Fetuses with Esophageal Atresia. Comput Math Methods Med. 2021; e8107461. doi:10.1155/2021/8107461 [ Links ]

7. The Fetal Medicine Foundation. Esophageal atresia [Internet]. [cited 2 March 2023]. https://fetalmedicine.org/education/fetal-abnormalities/gastrointestinal-tract/esophageal-atresia?lang=en [ Links ]

8. Shulman A, Mazkereth R, Zalel Y, Kuint J, Lipitz S, Avigad I, Achiron R. Prenatal identification of esophageal atresia: the role of ultrasonography for evaluation of functional anatomy. Prenat Diagn. 2002;22(8):669-74. https://doi.org/10.1002/pd.375 [ Links ]

9. INMP. Guías de Práctica Clínica y de procedimientos en Obstetricia y Perinatología 2018 [Internet]. Maternidad de Lima; 2018. https://www.inmp.gob.pe/institucional/guias/1590593033 [ Links ]

10. Oficina de Estadística e Informática, INMP. Boletín Estadístico 2019, 2020 [Internet]. Lima Perú: Instituto Nacional Materno Perinatal; 2020 [cited 22 December 2020]. https://www.inmp.gob.pe/institucional/boletines-estadisticos/1422371837 [ Links ]

11. Oficina de Estadística e Informática, INMP. Anuario Estadístico 2021 [Internet]. Lima Perú: Instituto Nacional Materno Perinatal; 2021 [cited 2 July 2023]. https://www.inmp.gob.pe/institucional/boletines-estadisticos/1422371837 [ Links ]

12. Cassina M, Ruol M, Pertile R, Midrio P, Piffer S, Vicenzi V, et al. Prevalence, characteristics, and survival of children with esophageal atresia: A 32-year population-based study including 1,417,724 consecutive newborns. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2016;106(7):542-8. doi:10.1002/bdra.23493 [ Links ]

13. Galarreta CI, Vaida F, Bird LM. Patterns of malformation associated with esophageal atresia/tracheoesophageal fistula: A retrospective single center study. Am J Med Genet Part A. 2020;182(6):1351-63. doi:10.1002/ajmg.a.61582 [ Links ]

14. König TT, Stefanescu M-C, Wildermuth M, Frankenbach LM, Muensterer OJ, Gianicolo E. Sex-specific percentiles for bodyweight and height in children born with esophageal atresia: a registry-based analysis 2001-2021. BMC Pediatrics. 2023;23(1):27. doi:10.1186/s12887-023-03842-4 [ Links ]

15. Bradshaw CJ, Thakkar H, Knutzen L, Marsh R, Pacilli M, Impey L, et al. Accuracy of prenatal detection of tracheoesophageal fistula and oesophageal atresia. J Pediatr Surg. 2016;51(8):126872. doi:10.1016/j.jpedsurg.2016.02.001 [ Links ]

16. Bell JC, Baynam G, Bergman JEH, Bermejo-Sánchez E, Botto LD, Canfield MA, et al. Survival of infants born with esophageal atresia among 24 international birth defects surveillance programs. Birth Defects Res. 2021;113(12):945-57. doi:10.1002/ bdr2.1891 [ Links ]

17. Ortiz-Rios G, Molina-Ccanto I, Espíritu N, Apaza-León J, Grados-Godenzi D, Gonzales-Farromeque A, et al. Características clínico-quirúrgicas de la atresia esofágica en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Lima, Perú. 2015-2017. Rev Gastroenterol Perú. Octubre 2020;40(4):301-7. [ Links ]

留言 (0)